Chaque année, le Festival de littérature internationale Metropolis Bleu organise différents événements pour discuter et remettre en question plusieurs aspects de la littérature et de la création littéraire. Pour sa 27e édition, qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2025, l’organisation a décidé de réserver une place aux arts numériques pour questionner la possibilité d’utiliser le numérique comme méthode de narration et de création de récit.

Le samedi 26 avril, le festival a accueilli une exposition interactive de réalité virtuelle créée par les membres de le groupe de recherche en Littératie Médiatique Multimodale de l’UQAM : Déambulations narratives et sensibles en réalité virtuelle. Grâce à des casques de réalité virtuelle et des manettes, cette exposition permettait aux visiteurs de naviguer dans différents univers narratifs (poésie, œuvres classiques et contemporaines) conçus par l’équipe. Cette expérience plongeait le participant dans la découverte de divers mondes fictifs et rendait possible une nouvelle perspective sur des œuvres phares de la francophonie et d’ailleurs.

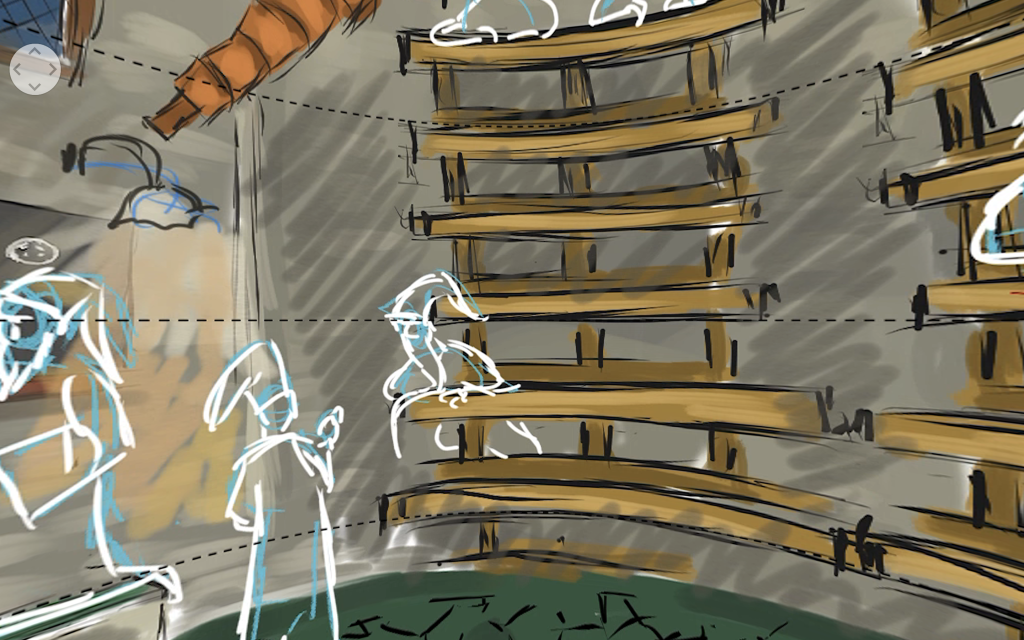

La première simulation était Dans la lune par Pasiphaé Leclère. Ce scénarimage en 360 degrés est tiré du film de Georges Méliès Le voyage dans lune sorti en 1902. Il s’agissait d’une suite d’images que le visiteur pouvait faire avancer et reculer à sa convenance. L’expérience était très intéressante; elle a permis de redécouvrir dans un style d’illustration un peu brouillon à l’image de croquis un des premiers succès du cinéma.

La deuxième simulation portait comme titre Zoosonic, promenade animalière. Conçu par Dorah Simon Claude, ce projet ressemblait davantage à un croisement entre un jeu vidéo de Bubsy et le clip de la chanson Lollipop de Mika. Pour son créateur.e, le but du projet était de mettre en vedette la place de l’animal dans la réalité virtuelle. Le participant se retrouvait dans la peau d’un renard/loup jaune géant et pouvait naviguer dans cet univers comme dans un jeu vidéo aux couleurs explosives à la recherche de capsules contenant des cris d’animaux. Le concept de base était bien pensé. L’esthétique de cette exposition était susceptible de plaire à un certain public. Cependant, au bout d’un certain temps, les maux de cœur pouvaient se manifester en raison du mélange de mouvements et de couleurs très vives.

La troisième simulation, Parfois poétique, était une collaboration entre Dorah Simon Claude et Guofan Xiong. Elle était divisée en deux parties. La première était une animation en calligraphie chinoise d’un poème taoïste et la seconde était une animation réinterprétant un poème français. Dans cette expérience, le visiteur ne doit pas bouger ; il doit seulement regarder les animations qui se dessinent devant lui et apprendre à profiter de l’image. Surtout, il doit comprendre comment le poète perçoit l’environnement qu’il décrit dans sa poésie. L’animation de la première partie était la plus réussie de tous les projets : simple, efficace et fluide. Cependant, celle de la deuxième partie ne fonctionnait pas toujours. Cela pouvait gâcher l’expérience du visiteur.

En soi, l’exposition était pertinente. Elle permettait de manipuler de la technologie encore exclusive et d’encourager des étudiants de l’université du quartier.

Ceci dit, cette promenade dans les mondes virtuels permet de réaliser que, même si la technologie prend de plus en plus de place dans différentes sphères de la société, il y a des choses qu’elle ne pourrait jamais remplacer. La réalité virtuelle ouvre de nouvelles possibilités dans la narration et la mise en récit d’une histoire, mais elle ne permet pas de faire travailler son cerveau aussi bien qu’un livre. De plus, l’utilisation des casques de réalité virtuelle peuvent être déconseillés à un certain nombre de personnes. La réalité, elle, est accessible à tous. Tout le monde peut puiser dans sa réalité pour raconter l’histoire de leur choix.

Le seul doute qui persiste est de savoir si, à long terme, la technologie avancée pourrait stimuler la créativité ou la réduire.