Par Matt Kerachian

L’année 1974 marque le début d’un projet qui aura durablement marqué le milieu de la science-fiction et du fantastique au Québec : Norbert Spehner, professeur de français au Cégep Édouard-Montpetit, fondait un fanzine nommé Requiem, qui est plus tard devenu la revue Solaris. Dans ce projet, il était aidé d’un certain nombre de ses étudiants, qui se rassemblaient par passion pour la SFF dans ce projet fondateur.

Au cours des derniers mois, nous avons eu la chance d’interviewer Norbert Spehner et l’un de ses anciens étudiants, Richard Leclerc. L’objectif de ces entrevues était d’en savoir plus sur la création de la revue du point de vue du professeur autant que de celui d’un étudiant qui y a travaillé tout au début.

Horizons imaginaires : Qu’est-ce qui vous a amené à créer Requiem avec des étudiants, lorsque vous étiez professeur de français à Édouard-Montpetit ? Comment et pourquoi est né le projet de Requiem ? Comment l’équipe s’est-elle rassemblée ?

Norbert Spehner : Dans les années 1970, je donnais un cours de littérature (complémentaire) intitulé Littérature policière, fantastique et de science-fiction qui, est-il nécessaire de le dire, avait beaucoup de succès auprès des étudiants. À la dernière session de 1973, j’ai eu des groupes dans lesquels il y a avait de vrais fans de SF (littérature et/ou cinéma). À la fin de la session, certains ont demandé si on pouvait garder le contact, et de là est née l’idée, au début de 1974, de la création d’une sorte de club auquel nous avons donné le nom pompeux de « Cercle d’étude du fantastique et de la science-fiction ». Comme le désir d’écrire et de communiquer en titillait plusieurs, j’ai décidé de publier un bulletin que je faisais imprimer aux frais du Département à titre de matériel pédagogique. C’est ainsi qu’ont été publiés successivement Le Cyborg, Le Navet volant, Le Golfeur, Le Cercle, Le Paradis disloqué, etc., chacun y allant de son délire. Dans ces bulletins plus que rustiques, on retrouvait de courts récits, de petits articles, des critiques de livres et de films, diverses infos et des dessins assez simplistes, reconnaissons-le ! C’est à la deuxième session de 1974 qu’a pris forme l’idée de publier un vrai fanzine avec le soutien financier du Service aux étudiants (ils ont payé les trois premiers numéros) et du Département de français. Le groupe m’a choisi comme rédacteur en chef. Restait le choix du nom… Problème épineux, car tout le monde avait sa petite idée. Après plusieurs réunions houleuses et infructueuses, soit au collège, soit chez l’un d’entre nous, j’ai décidé de prendre les choses en main. J’ai demandé à Charlotte, seule fille du groupe, quel était son choix. Elle a dit : « Requiem » ! Adopté, ai-je imposé (hé!, on est prof ou on ne l’est pas !). Et c’est ainsi que le premier numéro a été publié en septembre 1974.

Horizons imaginaires : Avant l’arrivée du fanzine Requiem, que consultaient les jeunes amateurs de SFF du Québec pour leur dose quotidienne de littératures de l’imaginaire ? Où se réunissaient-ils (congrès, boutiques, soirées, autres fanzines, etc.) ?

Norbert Spehner : Avant l’arrivée de Requiem, c’était un peu le Désert des Tartares. Il n’y avait rien, en tout cas rien de québécois : ni fanzines, ni congrès. Il fallait se rabattre sur les publications françaises ou anglo-saxonnes. La majorité de mes étudiants lisaient de la SF en français, mais ils étaient surtout amateurs de films. D’autres étaient très au fait de ce qui se faisait aux États-Unis. Avec certains d’entre eux, je suis allé à la Convention mondiale de Toronto [en 1973, NDLR] où j’ai rencontré plusieurs fans francophones, de futurs auteurs comme Esther Rochon ou de futurs abonnés dont j’avais pris le soin de noter les adresses postales pour les contacter plus tard. Bref, Requiem arrivait au bon moment… Il y avait un vide béant à combler, et nous l’avons fait !

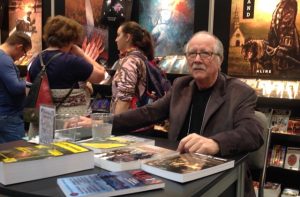

Crédit photo : Lisette Racine

Horizons imaginaires : Comment l’équipe de Requiem fonctionnait-elle ? Aviez-vous une méthode de travail précise ? Un calendrier à respecter ? Une lignée éditoriale ? Où distribuiez-vous le fanzine ? Comment financiez-vous vos activités ?

Norbert Spehner : Pour les premiers numéros, on se réunissait chez les uns ou les autres, et on mobilisait les talents (illustrations, dactylographie, mise en page, textes, etc.). Ce sont les étudiants qui ont fait la mise en page des premiers numéros. Tout le monde mettait la main à la pâte. La ligne éditoriale était dictée par moi. Je voulais avant tout faire un fanzine d’information : nouvelles parutions, critiques de livres et de films, etc. Mais très vite s’est imposée la nécessité de publier de la fiction, et le fanzine a très bien combiné les deux. Les trois premiers numéros ont été financés par le collège, et le premier numéro a été largement distribué gratuitement, même si le prix de vente indiqué était de 75 cents. J’avais en banque de nombreuses adresses d’amateurs québécois et européens. Coup de chance : le premier numéro a eu droit à un article dans La Presse, ce qui nous a amené de nombreux abonnés. Le fanzine a aussi été mis en vente dans quelques librairies spécialisées de Montréal. Bref, l’argent rentrait et, dès le quatrième numéro, la publication s’était autofinancée. Plus tard, beaucoup plus tard, le fanzine a reçu des subventions du fédéral et du provincial. Très vite, grâce à de multiples échanges avec d’autres éditeurs de fanzines dans le monde, Requiem a été distribué dans plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada anglais, les É.-U., und so weiter…

Horizons imaginaires : Pour quelles raisons Requiem s’est-il transformé en Solaris ? Comment la transition s’est-elle passée ? La revue Solaris gardait-elle des attaches avec le milieu scolaire, avec les étudiants du cégep, etc. ?

Norbert Spehner : Pourquoi Solaris ? Parce que je LEM ! (jeu de mots songé passé dans les annales…). En fait, je n’ai jamais trop apprécié Requiem, ça n’était ni mon idée ni mon choix. J’avais toujours souhaité que ce soit Solaris, en hommage au fameux roman de Stanislas Lem. Seul à la barre de la revue après le départ des membres fondateurs que la vie avait dispersés, j’ai décidé d’opérer le changement à partir du numéro 28 (août-septembre 1979), qui a suivi le premier Congrès Boréal qui se tenait à l’été à Chicoutimi. À ce moment, la revue n’avait plus de lien ni avec l’ancienne équipe, ni avec le collège. J’occupais toutes les fonctions : propriétaire, directeur général, rédacteur en chef, facteur, comptable, critique et concierge ! Seul maître à bord jusqu’au début des années 1980 où j’ai passé le relais à un groupe de collaborateurs qui se sont montrés à la hauteur. Car pour une revue, un fanzine, le problème, c’est la relève !

Horizons imaginaires : Quelles œuvres ont suscité votre intérêt pour la science-fiction ? En lisez-vous toujours régulièrement ?

Norbert Spehner : J’ai pris goût à la lecture des œuvres de science-fiction à cause de deux auteurs et de trois œuvres : Vingt mille lieues sous les mers et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, et La Plutonie de Vladimir Obroutchev, celle-ci dénichée par hasard dans l’immense bibliothèque du père d’un ami d’enfance. Cette histoire de voyage au pays des dinosaures dans les entrailles de la Terre m’avait enchanté (euphémisme). Par la suite, je me suis plongé dans les classiques du genre et j’ai découvert, émerveillé, La Guerre des mondes de H.G. Wells, Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, Demain les chiens de Clifford Simak, Les Robots d’Isaac Asimov, Dune de Frank Herbert, etc., etc. Ayant toujours eu une préférence pour le fantastique (Dracula et Frankenstein sont mes œuvres fétiches – j’ai plus ou moins cinquante versions de chacune, y compris en japonais !), je ne lis plus de la science-fiction que très rarement, et ce sont généralement des œuvres dans la lignée de celles de Michael Crichton. Exception faite du cinéma, je n’ai jamais été un grand fan de space opera ou des tendances dites modernes du genre (cyberpunk, steampunk et cie). J’ai bien aimé La Route de Cormac McCarthy mais n’ai pas tripé fort sur Station Eleven de Emily St. John Mandel, que j’ai trouvé peu crédible et trop statique. De temps en temps, je me laisse encore tenter par un Stephen King qui, pendant longtemps, a été un de mes écrivains favoris.

Horizons imaginaires : Vous êtes reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes du polar, auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont le récent Détectionnaire : croyez-vous que les genres de l’imaginaire et le polar sont liés ? S’influencent-ils ? Sont-ils en compétition ?

Norbert Spehner : Sauf pour quelques lecteurs plus éclectiques et polyvalents, les genres populaires sont des univers parallèles. Nous sommes quelques rares exceptions à naviguer dans tous les domaines. Pour ma part, en plus du roman policier, de la science-fiction et du fantastique (désolé, mais la fantasy n’a jamais été ma tasse de thé !), je suis aussi un grand lecteur de romans westerns. Chaque genre a son lectorat qui organise ses activités, ses publications. D’ailleurs, le lectorat du polar, par exemple, est plus généralement âgé que celui de la SF ou de l’horreur. Ces différents univers n’entrent jamais ni en compétition ni en collision. Chacun fait sa petite affaire dans son propre coin. Rares sont les participants d’un Congrès Boréal que l’on retrouvera aussi aux Printemps meurtriers de Knowlton, et inversement. Petite anecdote : dans la période où j’étais à la barre de Solaris, il y avait un excellent critique de science-fiction à La Presse. À un moment donné, probablement aussi saturé que moi, Gilbert Grand a délaissé la SF pour devenir critique de polars. Et c’est moi, le soi-disant « père de la science-fiction » québécoise, qui a remplacé Gilbert à La Presse pour la chronique polars. Comme quoi… !

Crédit photo : Norbert Spehner

Horizons imaginaires : Que pensez-vous de l’avenir des littératures de l’imaginaire au Québec ? Que leur souhaitez-vous ?

Norbert Spehner : Au Québec, le roman policier est en pleine expansion. Il se publie grosso modo 80 titres par an, et on compte près d’une cinquantaine d’écrivains actifs. Mais la revue Alibis a cessé sa publication faute de soutien du milieu (manque de textes publiables, manque d’abonnements, etc.). Pendant ce temps, Solaris vogue joyeusement… C’est, aujourd’hui, la revue de science-fiction et de fantastique la plus ancienne de la francophonie. Et à voir tout ce qui se trame en coulisse, la relève semble assurée. Je crois que les littératures de l’imaginaire ont encore un bel avenir. Je suis très confiant. Après tout, elles offrent du rêve et, dans ce monde où un fou furieux inculte dirige la plus grande puissance mondiale, rêver et espérer ne sont pas un luxe. Au pire, on ira sur Mars ou au-delà… L’imagination au pouvoir !

Horizons imaginaires : Quel était votre rôle dans le projet de Norbert Spehner ? Est-ce lui qui a lancé l’idée de faire Requiem ou l’idée venait-elle des étudiants ?

Richard Leclerc : Au début, c’est Norbert Spehner qui nous a parlé de tout ça. Je l’avais d’abord eu comme professeur dans un cours sur la littérature fantastique et la science-fiction, donc c’est à travers ce cours que j’ai connu Norbert dans un premier temps. J’ai ensuite connu le projet. Ce ne sont pas les étudiants qui ont initié Requiem ; il y avait des étudiants qui faisaient partie de l’équipe, mais le grand initiateur, c’était vraiment Norbert.

Horizons imaginaires : Combien d’étudiants l’équipe comptait-elle à l’époque ?

Richard Leclerc : Je me rappelle de réunions où on était à peu près sept ou huit étudiants. Je me souviens aussi d’une soirée qu’on a eue chez Norbert, pour le lancement d’un numéro de la revue, où il avait invité plusieurs collaborateurs. On pouvait faire une distinction entre l’équipe de base plus régulière et les collaborateurs, plus nombreux. On devait être une bonne vingtaine en tout si on les comptait.

Horizons imaginaires : Est-ce que votre position en tant que directeur de L’InsTruie, le journal étudiant à Édouard-Montpetit, vous a poussé à vous joindre au projet de Norbert Spehner ? Y a-t-il eu d’autres raisons ?

Richard Leclerc : C’est certain que, comme j’étais déjà un des directeurs du journal étudiant, ça m’a aidé à joindre l’équipe de Norbert. Au journal étudiant, on était deux codirecteurs : je n’étais pas le seul patron, c’était très… collégial ! J’étais le directeur artistique, et il y avait un autre étudiant, qui s’appelait Dominique Colin, qui s’occupait davantage du contenu éditorial de L’InsTruie. Moi, je gérais surtout le contenu artistique et la publicité. Je faisais le tour des commerces près du cégep pour vendre des espaces publicitaires dans le journal. À Édouard-Montpetit, j’ai aussi fait des cours de sciences graphiques, et dans ces cours-là, je suis devenu appariteur pour le professeur de l’époque. J’étais reconnu comme quelqu’un d’assez bon à la table à dessin. Je pense que c’est pour ces raisons qu’on est venu me chercher. En effet, après m’avoir connu comme étudiant, Norbert a vu que j’étais également habile avec la mise en page, et je suis allé prêter main-forte à Requiem pour le visuel. Même si un article est paru à mon nom dans les premiers mois de la revue, mon ambition, à ce moment-là, était vraiment d’aller dans le graphisme. C’est d’ailleurs là-dedans que je me suis engagé un peu plus tard quand je me suis inscrit à l’Université du Québec à Montréal, où j’ai été étudiant en design 3D.

Horizons imaginaires : Comment l’équipe de Requiem fonctionnait-elle ? Aviez-vous une méthode de travail précise ? Une ligne éditoriale ? Un calendrier à respecter ?

Richard Leclerc : La ligne éditoriale, c’est vraiment Norbert qui peut en parler davantage. C’était lui, l’éditeur. C’était lui qui faisait la sélection finale des articles ; même s’il y avait des gens qui remettaient beaucoup de textes, c’est vraiment lui qui décidait lesquels étaient ensuite publiés. Peut-être qu’il y avait un petit comité autour de lui pour partager les décisions, mais comme ça fait maintenant plus de 40 ans de ça, je ne suis pas sûr ! J’avais 17, 18 ans à l’époque, j’en ai 61 aujourd’hui ; ça fait un bail, comme on dit !

Bref, la lignée éditoriale, si elle n’était pas exclusive, elle était certainement influencée par Norbert, ça, c’est certain. Par exemple, je me rappelle d’un texte que j’avais présenté à Norbert : c’est lui qui est venu me dire que mon texte avait été accepté. Mais le processus d’acceptation, je peux difficilement en parler. De mon côté, c’était du travail isolé, à la table à dessin : je travaillais surtout de la maison, donc je n’avais pas beaucoup d’interactions avec les autres membres de l’équipe, contrairement à ce que je faisais pour le journal étudiant. L’InsTruie sortait une fois aux deux semaines ! Si on compare les deux, Requiem était plus sur le long terme, alors que le journal étudiant traitait plutôt de l’actualité – et on y dénonçait souvent ce que le conseil d’administration du cégep faisait, on était très politisés ! Des membres de l’équipe faisaient partie du comité d’action politique du cégep, après tout… C’était plus actif, plus politisé qu’à Requiem, qui était plus créatif, plus artistique, où on parlait d’une autre passion que la politique. Norbert avait d’ailleurs su insuffler en nous, à travers son cours que la plupart des collaborateurs avaient suivi, un grand amour pour la science-fiction et pour le fantastique ; on était tous branchés là-dessus ! C’était aussi une belle époque ; bien sûr, il y avait eu bien des livres parus avant, comme 1984, mais c’est quand même dans le cours de Norbert que j’ai découvert l’anticipation. C’est donc Norbert qui était le grand gourou là-dedans. Au journal étudiant, on pouvait partager les informations entre nous, mais avec un sujet aussi précis que la SFF, c’était vraiment à travers l’expérience du cours et du maître que ça passait. Et Norbert, je le reconnais toujours comme la sommité en science-fiction et en fantastique au Québec actuellement.

Crédit photo : Richard Leclerc

Horizons imaginaires : Lisez-vous toujours des livres des genres de l’imaginaire ou était-ce plutôt une affaire d’adolescence ? Quels étaient vos auteurs favoris, vos genres de prédilection ? Auriez-vous des recommandations à nous faire ?

Richard Leclerc : J’en lisais un par semaine, mais c’est maintenant de l’ordre d’un par année ! J’en ai lu de moins en moins après mes études, parce que depuis que j’ai commencé à travailler, j’ai beaucoup d’autres projets auxquels je dois accorder mon temps : je suis chargé de cours en publicité à l’université et j’exerce aussi le métier de publicitaire ! Il y a donc un lien entre ce que je faisais autrefois à Requiem, je fais encore de la publicité, je fais encore du graphisme, j’édite encore des trucs, bien que différemment, en blogue ou en site web. Je dois nécessairement être au courant des publicités actuelles, donc je reste concentré sur ce qui s’écrit dans mon domaine ; ainsi, je lis moins de SFF qu’autrefois, ça, c’est clair !

Par contre, j’aime toujours ça : j’ai toujours le goût, de temps en temps, quand je suis en vacances, de lire un bon roman ! Et un des livres qui m’a le plus marqué, c’est un roman que j’ai lu à l’époque de Requiem : Abattoir 5 (Slaughterhouse five), de Kurt Vonnegut, que j’ai lu en français. J’ai aussi vu le film, qui date de la même époque. Là, on est vraiment dans quelque chose de différent, ce n’est pas comme un livre de science-fiction traditionnel : il y avait quelque chose là-dedans d’absolument déboussolant. C’est probablement un de mes livres préférés ! J’aimais également le fantastique : je me rappelle quand j’ai lu les Dracula, Frankenstein et compagnie, les grands classiques du genre… Wow ! Je les trouvais absolument extraordinaires ! Alors, c’est sûr que de temps en temps, quand je peux me trouver un peu de répit pour en lire, j’aime vraiment ça. Mais je n’ai plus le temps…

Horizons imaginaires : Avant le fanzine Requiem, où les jeunes (et les moins jeunes) pouvaient-ils dénicher de la SF et du fantastique ? Y avait-il d’autres espaces qui vous permettaient de vous réunir (revues, boutiques, congrès, etc.) ?

Richard Leclerc : Avant Requiem ? Franchement, je ne le sais pas ! À l’époque du fanzine, j’avais 17 ans. J’étais quand même intéressé par certains livres avant, qui pouvaient être en lien avec la science-fiction et le fantastique, mais le déclic s’est vraiment fait avec le cours de Norbert. Et il n’y avait pas un Norbert dans chaque cégep du Québec ; on était choyés par la présence de ce prof-là à Édouard-Montpetit ! Il me semble qu’il n’y avait donc pas grand-chose, que c’était assez ténu. Il y avait quelques passionnés qui pouvaient en parler, mais à 17 ans, tu n’es pas nécessairement à la recherche de tous ces éléments-là : tu tombes sur un livre, tu le lis, tu l’aimes, tu continues peut-être de lire des livres de ce genre-là… Mais si tu as quelqu’un qui te donne un cours là-dessus et que pendant les quinze semaines de la session, tu dois pratiquement lire quinze livres, disons que ça donne un grand coup ! Je crois donc que le cours a été une initiation extraordinaire à la SFF pour moi. Et ce cours-là, on l’a supporté plus largement en créant Requiem, qui est ensuite devenu Solaris. Je crois qu’au fond, le projet a permis d’élargir des connaissances jusqu’alors très ténues, réservées à quelques personnes. Avec la création d’un fanzine, on a permis à tout ça de s’élargir, ce qui a permis à plus de gens de découvrir la SFF. Je pense que ça a été le point de départ de quelque chose qui a pris de l’ampleur, et qui fonctionne encore aujourd’hui.

Horizons imaginaires : Comment la transition de Requiem vers Solaris a-t-elle été vécue, du point de vue des étudiants ?

Richard Leclerc : Ça, j’ai un peu de difficulté à y répondre, car j’étais déjà rendu à l’université lorsque c’est arrivé. Je n’étais plus collaborateur à la revue. Si je l’ai su, c’est parce que j’étais abonné à Requiem. Ce que je peux dire, c’est que Requiem, par son nom, était davantage lié au fantastique, tandis que Solaris est plutôt allé vers la science-fiction. J’ai vu ça comme une transition vers la SF, qui était alors plus populaire ; on était dans les années où est sorti le premier Star Wars ! J’imagine que la revue recevait de plus en plus de textes portant sur la SF plutôt que sur le fantastique. Personnellement, j’aime les deux, donc ça ne m’a pas fâché. J’ai vu le changement de nom en comprenant qu’il y avait tout simplement un désir pour parler davantage de science-fiction. Mais je n’étais pas impliqué personnellement dans la transition

Horizons imaginaires : En tant que spécialiste en design et en graphisme, que pensez-vous du rôle de ces disciplines dans la SFF ?

Richard Leclerc : Dans les livres de science-fiction et de fantastique, je trouve que le design est très évocateur : la page couverture nous montre souvent des éléments étranges du récit, mais tout le reste, il faut l’imaginer soi-même. Par contre, là où ça importe beaucoup, c’est dans les bandes dessinées : il y en a eu de très bonnes en SFF ! On en parlait d’ailleurs dans Requiem : on ne traitait pas seulement des romans, on adressait aussi quelques clins d’oeil à certains auteurs de BD, c’était intéressant. On peut donc parler du design des bandes dessinées SF, où les dessins sont plus éclatés. Quand je compare ces images à celles des bandes dessinées classiques, comme Tintin ou Astérix, dont le dessin est précis, où rien ne déborde, où tout est clean, on est complètement ailleurs ! De ce point de vue là, quand on regarde le style d’Enki Bilal, plus moderne, ça décolle ! Quelque chose s’est passé quand la SF est entrée dans la BD : les cases ne sont plus nécessairement respectées, l’image déborde, tout un nouveau langage est apparu à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le côté classique de la BD française ou belge, avec Hergé, Uderzo, a éclaté : on dépasse, on déborde… et les femmes y sont beaucoup plus sensuelles, alors que dans Tintin, on n’a pratiquement pas de femmes, sauf la Castafiore… Ça ne s’adresse plus aux enfants, mais aux jeunes adultes, aux adultes plus âgés. D’ailleurs, Solaris est arrivé dans cette mouvance plus éclatée, plus folle : la transition s’est faite parce qu’arrivait une nouvelle façon de voir le monde à travers la science-fiction moderne.

Les Horizons imaginaires tiennent à remercier Norbert Spehner et Richard Leclerc d’avoir accepté de répondre à ces entrevues, et de nous avoir amenés 40 ans en arrière, au moment de la création d’un fanzine qui a lui-même fait naître la science-fiction et le fantastique comme on les connaît maintenant au Québec : Requiem.

Merci Matt pour cet excellent article, où j’ai l’impression d’être enfin bien cité. Et j’ai l’impression que Norbert doit être aussi satisfait. Ça m’a permis de revivre une époque vraiment « fantastique »!

C’était un plaisir de vous interviewer. Votre histoire était très fascinante. J’aimerais simplement vous remercier une fois de plus pour votre participation.